1.疫学・分類

悪性の骨軟部腫瘍はほとんどが「肉腫(サルコーマ)」に分類されます。悪性骨腫瘍は全悪性腫瘍の約0.2%に過ぎず、悪性軟部腫瘍(軟部肉腫)は1%程度と、発生頻度が非常に少ないため希少がん種とされています。日本整形外科学会が実施している全国腫瘍登録制度によれば、2015年度における悪性骨腫瘍の登録総数は670例であり、組織型は骨髄腫、悪性リンパ腫を除くと、多い順に(1)骨肉腫、(2)軟骨肉腫、(3)ユーイング肉腫、(4)脊索腫、(5)骨未分化高悪性度多形肉腫(UPS:Undifferentiated high-grade pleomorphic sarcoma)でした。また、2015年度における軟部肉腫の登録総数は1529例であり、組織型は多い順に(1)脂肪肉腫、(2)高悪性度未分化多形肉腫(UPS)、(3)粘液線維肉腫、(4)平滑筋肉腫、(5)滑膜肉腫となっています。

2.好発年齢

3.好発部位

4.症状

5.診断

骨軟部腫瘍の診断には、単純X線、CT検査、MRI検査などの画像検査が有用です。これらの検査は、良悪性の判断や非腫瘍性病変(炎症、外傷、静脈瘤、血腫など)との鑑別にも役立ちます。遠隔転移の有無の診断には、胸腹部CT検査、PET-CT検査、骨シンチグラフィーなどが用いられます。

MRI検査は腫瘍の進展範囲が明瞭に把握でき、手術計画の立案にも必須の検査です。十分な画像検査を行わないまま安易に切除したものはunplanned excisionと呼ばれ、高率に腫瘍が残存しているため、腫瘍が悪性であった場合には追加の広範切除や放射線治療などの治療が必要となります。

骨軟部腫瘍の最終的な確定診断には、腫瘍組織の採取(生検)による病理組織診断が必要です。上述のように、骨軟部腫瘍は種類が非常に多いため、骨軟部腫瘍に精通した病理医のいる専門施設でなければ確実な診断は困難です。近年、骨軟部腫瘍においては、染色体転座による腫瘍特異的な融合遺伝子が数多く同定されており、病理診断の補助として非常に有用です。

6.治療

悪性骨軟部腫瘍でも、悪性度が低いものでは、適切な広範切除術による手術で根治が可能です。しかし、一部の浸潤性の増殖を示す腫瘍では、低悪性度でも局所再発率が非常に高く、腫瘍から5cm以上離した広範切除が必要となる場合もあり、注意が必要です。

悪性度の高い骨軟部腫瘍では、適切な広範切除が標準治療として行われますが、手術のみでは予後不良のため、抗癌剤による化学療法が併用されます。特に、小児・若年者に好発する骨肉腫やユーイング肉腫、横紋筋肉腫では、広範切除と組み合わせた化学療法が絶対的適応です。

悪性骨軟部腫瘍に対する手術では、以前には患肢の切断、離断術が多く行われていましたが、現在では約90%の症例で患肢温存手術が行われています。患肢温存手術を行っても、切断術に比べ生命予後が悪化することはありません。悪性骨腫瘍の切除後に生じる広範な骨欠損に対しては、各種の再建術を行います。再建の材料としては、四肢であれば腫瘍用人工関節を用いるのがもっとも一般的ですが、液体窒素処理骨を用いた再建、bone transportを用いた再建なども行っています。また、軟部組織の欠損に対しては、形成外科と協力し、各種皮弁形成術による再建を行います。

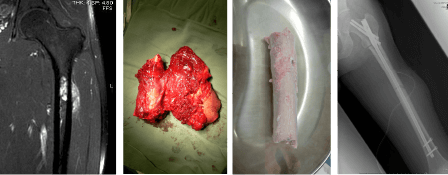

腫瘍用人工関節による再建

液体窒素処理骨による再建

悪性骨軟部腫瘍の約15%では初診時すでに遠隔転移が認められます。このような進行例に対しては化学療法が標準治療となりますが、可能であれば原発腫瘍、転移巣ともに切除が行われます。

切除不能の場合や手術により高度の機能障害の発生が予測される場合には、放射線治療、重粒子線治療あるいは陽子線治療が選択されます。

7.代表的な悪性骨軟部腫瘍

(肉腫)

1) 骨肉腫

骨肉腫は、もっとも発生頻度の高い原発性悪性骨腫瘍です。日本整形外科学会の全国腫瘍登録制度では、2015年度に200例の登録でした。10代に発生のピークがありAYA世代(思春期・若年成人)の腫瘍とされていますが、近年では50代以降の高齢者での発生も増加しています。大腿骨、脛骨、上腕骨での発生が過半数を占めますが、骨盤や体幹部の骨に発生することもまれではありません。

原発腫瘍の根治的切除と化学療法が標準治療です。約90%の症例で患肢温存術が行われており、腫瘍の広範切除を行ったのち、骨欠損部位の再建を行います。骨肉腫は放射線治療への感受性はあまり高くはありませんが、切除が不十分に終わった場合には、術後放射線治療も行われます。

骨肉腫に対する化学療法は、手術前から行う術前化学療法が標準です。ドキソルビシン、シスプラチン、メソトレキセートが骨肉腫に有効とされており、これらの薬剤を組み合わせた化学療法を行います。手術で切除した腫瘍の組織学的な評価により、術前化学療法の効果判定を行い、術後も化学療法を継続して行います。術前化学療法の効果が不十分と評価された場合、術後の化学療法にイフォスファミドなどを追加する方法が試みられていますが、その是非について検証するための臨床試験JCOG0905(リンクhttp://www.jcog.jp/basic/org/group/bsttsg.html)が全国で進められています。

当科で用いている化学療法レジメンNECO-93/95Jによる転移の無い骨肉腫の5年生存率は77.9%でした(リンクhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19662473)。

2)ユーイング肉腫

ユーイング肉腫は、骨肉腫と同じく、10代の発生頻度がもっとも高いAYA世代に好発する原発性骨腫瘍です。全国骨腫瘍登録の2015年度の登録数はわずか44例と、極めて稀な腫瘍です。大腿骨や脛骨など四肢以外にも骨盤や脊椎に多く発生する特徴があります。ユーイング肉腫に特異的な融合遺伝子(EWSR1-FLI1など)が検出されており、診断に有用です。化学療法や放射線治療への感受性が高く、手術と組み合わせた集学的治療が行われます。手術は骨肉腫と同様の根治的切除が行われ、腫瘍を広範切除したのち骨欠損部位の再建を行います。

骨以外の軟部組織から類似の腫瘍が発生したものは、骨原発のユーイング肉腫と同じ融合遺伝子が検出され同一の疾患であることが判明しており、骨外性ユーイング肉腫と呼ばれます。

化学療法では、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロフォスファミド3剤とイフォスファミド、エトポシド2剤の交代療法が標準レジメンとされています。骨外性ユーイング肉腫に対しても同じ治療が行われます。当科で実施している化学療法レジメンJESS-04による転移の無いユーイング肉腫の5年生存率は69.6%でした(リンクhttp://jess-jccg.jp)。

3)軟骨肉腫

軟骨肉腫は、骨肉腫に次いで発生頻度の高い原発性悪性骨腫瘍です。日本整形外科学会の全国腫瘍登録制度では、2015年度に132例が登録されています。骨肉腫と異なり、60〜70代に発生のピークがある高齢者に好発する骨腫瘍です。四肢長管骨のほか、肋骨や骨盤、肩甲骨にも多く発生します。

軟骨肉腫は、化学療法や放射線療法に対する感受性が低く、それらの治療効果があまり期待できないため、広範切除術による腫瘍の根治的切除が標準治療となります。

4)悪性軟部腫瘍(軟部肉腫)

軟部肉腫は、様々な組織型を含む軟部腫瘍の総称であり、腫瘍を構成する細胞の形態から円形細胞肉腫と非円形細胞肉腫に大別されます。

A)円形細胞肉腫

腫瘍細胞の形態が文字通り円形の軟部肉腫であり、組織型としては横紋筋肉腫や骨外性ユーイング肉腫などが含まれます。軟部肉腫の中では発生頻度は低い腫瘍ですが、若年者に多く発生する特徴があります。また、円形細胞肉腫は、化学療法、放射線療法に対する感受性が高く、手術による広範切除と化学療法、放射線療法を併用する集学的治療が標準治療です。

横紋筋肉腫は、腫瘍の発生部位やサイズ、組織亜型、転移の有無、残存腫瘍の有無、などによりリスク分類がなされ、治療方針が決定されますが、われわれ整形外科が治療を担当する横紋筋肉腫のほとんどは中間リスクに相当します。中間リスク群に対しては、ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロフォスファミドによる化学療法レジメンが標準的に用いられます。

骨外性ユーイング肉腫は、骨原発のユーイング肉腫と同じ化学療法が行われます。

B)非円形細胞肉腫

円形細胞肉腫よりも発生頻度が高く、脂肪肉腫、UPS、粘液線維肉腫、平滑筋肉腫、滑膜肉腫など頻度の高い組織型がすべて含まれます。また、比較的中高齢者に多く発生するのが特徴です。

脂肪肉腫は、軟部肉腫の中でも25〜30%を占める最も多い組織型であり、四肢のほか後腹膜にも好発します。さらに、高分化型(異型脂肪腫様腫瘍)、脱分化型、粘液型、多形型に細分されます。

高分化型脂肪肉腫(異型脂肪腫様腫瘍)は、WHO分類では中間性(局所侵襲性)の悪性度の腫瘍として記載されています。

脱分化型脂肪肉腫は、高分化型脂肪肉腫の成分と高悪性度のUPSや線維肉腫に類似した成分が併存する腫瘍であり、後腹膜や骨盤内に多く発生します。

粘液型脂肪肉腫は、比較的若年者に好発し、特異的な融合遺伝子(TLS-CHOPなど)が検出されるため診断に有用です。円形細胞の成分を含むものは悪性度が高く、転移のリスクが高いとされています。

平滑筋肉腫は、50歳以上の中高齢者に好発し、四肢発生はむしろ少なく、後腹膜や骨盤内、内臓、子宮に多く発生します。後腹膜や骨盤内発生の場合は手術が困難なことも多く、切除ができても十分なマージンをとることは難しいため局所再発率が高いことが知られています。

滑膜肉腫は、比較的若年者に好発し、四肢の関節近傍に多く発生します。一般的な骨軟部腫瘍に比べリンパ節転移が多い傾向にあります。特異的な融合遺伝子SS18-SSXが認められており、その検出が診断に応用されています。

一般的に非円形細胞肉腫は、化学療法や放射線療法に対する感受性がさほど高くないため、手術による広範切除が標準治療となります。四肢発生例ではほとんどの場合で患肢温存手術が行われます。低悪性度の非円形細胞肉腫では適切な手術のみで根治可能です。

高悪性度の場合、サイズが5 cm以上と大きく、筋膜より深部に発生した非円形細胞肉腫では、手術のみでは転移を生じることが多く予後不良であるため、ドキソルビシン、イフォスファミドによる化学療法を行います。当科で用いている化学療法レジメンJCOG0304による転移の無い高悪性度軟部肉腫の5年生存率は82.6%でした(リンクhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25838293)。

すでに転移を生じている場合や手術が困難な場合は、ドキソルビシン単剤(またはイフォスファミドとの併用)による化学療法が第1選択となります。近年、軟部肉腫の進行例に対しては、ゲムシタビン+ドセタキセル併用療法の有用性が報告され、新薬としてパゾパニブ、トラベクテジン、エリブリンが承認されており、二次治療以降の治療選択肢が拡がっています。